日本生態学会では、生態学の社会への普及・教育を目的として、高校生以下を対象とした研究発表の場「ジュニアポスター」を設けています。専門家と直接議論しアドバイスをもらう機会として、また、他の参加校と交流する機会として、ぜひご参加ください。

なお、高校生以下を対象とした企画として、アカデミア内外で活躍中の生態学者との交流会「みんなのジュニア生態学講座」も開催します。ぜひこちらにも併せてご参加ください。

概要

- 生き物の振る舞いや環境とのつながりなど、生態学に関するテーマならどのような題材でも発表できます。

- 既に他学会等で発表した内容の場合、そこからどのように発展したかを含めて下さい。

- 小中高校(またはそれに相当する教育機関)の生徒が中心で行った研究である必要があります。

- 2026年2月末に高校を卒業予定の場合でも、高校生以下としてご参加いただけます。

- グループでの発表も可能です。

- 優れた発表は「ポスター賞」として表彰します。

- ポスター賞に応募できるのは各団体最大2件までです。

場所・日時

オンラインと現地発表、二回の発表機会があります。

(1) オンライン発表(全員参加): 2026年3月8日(日)~ 15日(日)

- ポスターを発表用の大会プラットフォーム(オンライン発表用のウェブサイト)にアップロードし、参加者が大会期間中に自由に閲覧する形式です。

- コメント機能を利用した参加者との質疑応答のやり取りが可能です。Zoom等のオンライン会議システムを利用して、直接説明を行っても構いません。

(2) 現地発表(希望者のみ): 2026年3月15日(日)11:00~13:00

- ESJ73会場の国立京都国際会館でポスターを掲示して発表します。

- コアタイム(発表者が決まった時間に待機し、参加者からの質問にリアルタイムで対応する時間)が設定されます。コアタイム中は、自身のポスターの前で議論や交流を行ってください。

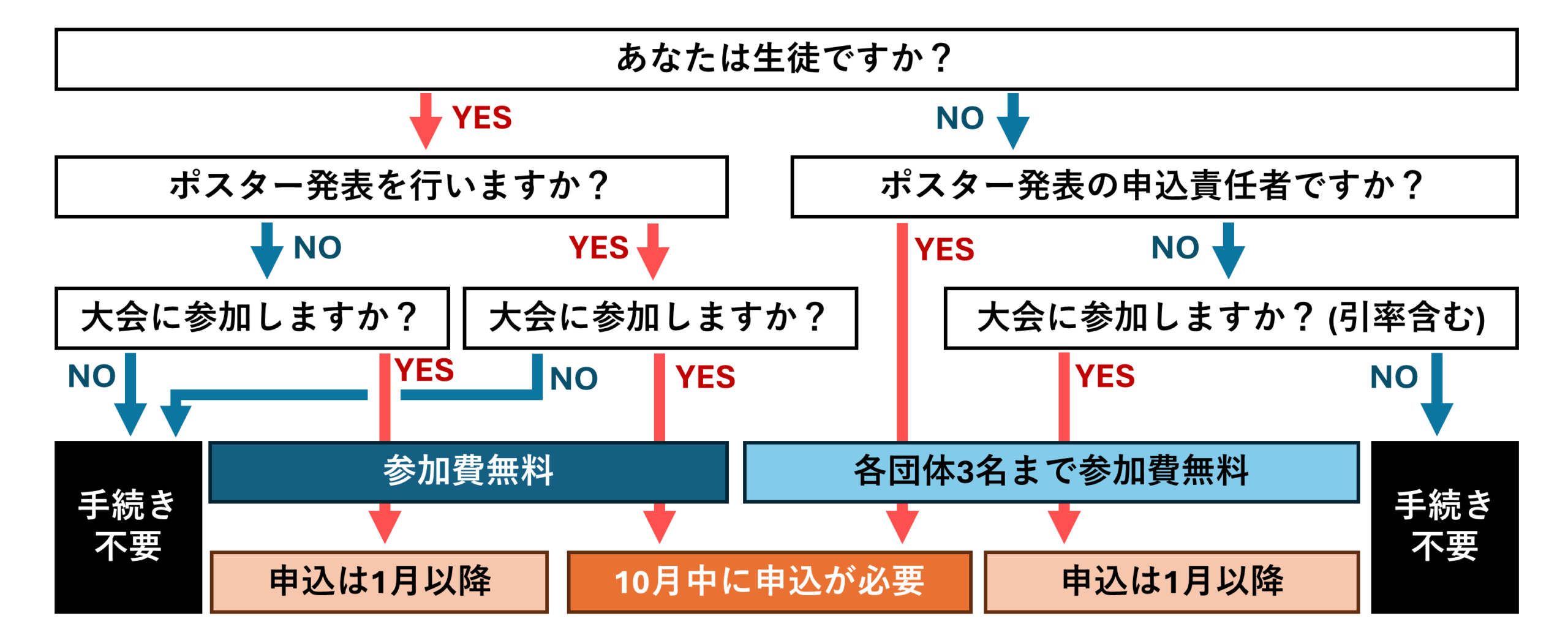

参加費

- ジュニアポスターにおいて発表を行う生徒の参加費は無料です。

- 生態学会は参加・見学のみの場合も大学学部生以下の生徒は無料です。発表を担当しない生徒の方も、ぜひご参加ください。

- 引率の顧問や担任の教員、保護者、外部協力者等生徒以外も各団体あたり3名まで無料枠があります。

- ただし、発表申込を担う教員または保護者一名(申込責任者、下記参照)は、発表や現地参加の有無に関わらず無料枠の一人としてカウントします。必ずしも申込責任者が引率のために参加する必要はありませんが、残る団体ごとの無料参加枠は2名となる点にご留意ください。

- 無料枠を超える引率者は、大会参加費をお支払いただく必要があります。

- なお、いずれの方も生態学会員である必要はありません。

発表までの諸手続き

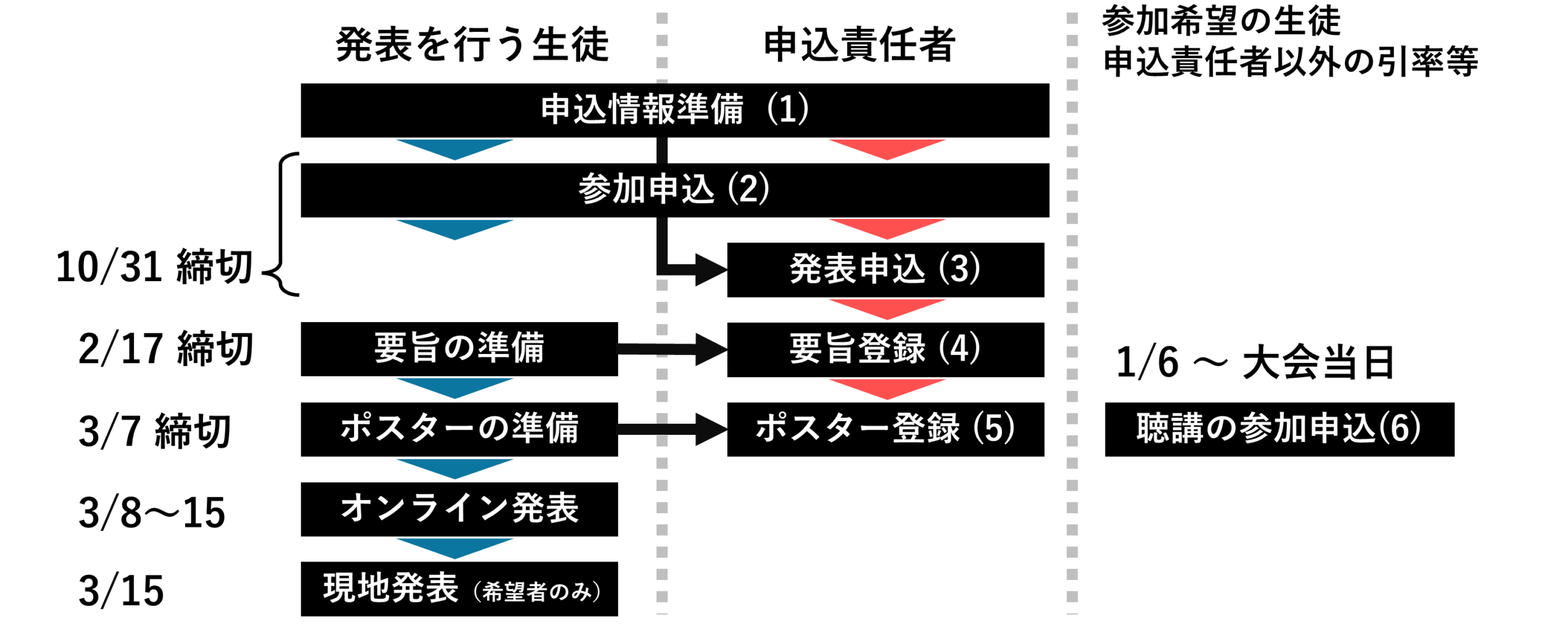

今大会への参加およびジュニアポスター発表のためには、立場や参加形態に応じて以下の2種類の申込・登録操作が必要です。

- 大会参加申込み : 全員

- ジュニアポスター発表申込み・要旨登録・ポスター登録 : 生徒の発表に責任を負うことのできる教員または保護者の方(以下「申込責任者」)

今大会では、大会に参加して発表を行う(要旨およびポスターに名前が掲載される)生徒、および申込責任者は 全員 10月31日(金)23:59 JSTまでに各自で参加申込の手続きを行う必要があります。

発表はせず、参加・見学のみ希望する生徒や申込責任者以外の引率者の大会参加登録は2026年1月6日(火)~開始します。詳細は追って掲載します。

各種申込みは、申込みサイトにて受け付けています。

(1) 申込情報の準備(発表を行う生徒・申込責任者)

申込みの前に、以下の点についてご準備ください。

- 発表タイトル:発表する研究の特徴や独自性を簡潔かつ正確に表現したものが好ましいです。過去の生態学会の発表を参考に決めてください。日本語(全角40字以内)と英語(半角150字以内)、両方のタイトルが必要です。

- 発表者の氏名・所属:ここでいう「発表者」とは、ポスターの解説を行う発表担当の生徒のことではなく、発表する研究において重要な貢献をした全ての人を指します。研究への貢献の考え方を参考に、発表者を決めてください。氏名・所属は日本語、英語両方の表記が必要です。

- 代表発表者:発表者のうち一人を代表発表者として登録する必要があります。代表発表者は発表者連名の一番最初に氏名を登録してください。同一人物が複数の発表における「代表発表者」となることはできません。

- 発表者全員が生態学会で発表することに同意していることを確認してください。全員の同意がなければ発表することはできません。

(2) 参加申込み(発表を行う生徒・申込責任者)

締切:2025年10月31日(金) 23:59 JST

オンライン・現地、いずれかでの発表を行う生徒(発表者)および申込責任者は、全員以下の手順で大会参加申込みを行ってください。

- ESJ73の各種申込フォームを開き、種別を「非会員/ジュニアポスター」→「新規申込み」の順に選び、氏名、個人メールアドレス、パスワードを入力してください。登録が済むと、ログインIDがメールアドレス宛に送信されます。

- 再びESJ73の各種申込フォームを開き、「非会員/ジュニアポスター」→「各種申込/変更/確認」の順に選び、ログインIDとパスワードを入力してログインしてください。

- 入力フォームに従って参加者情報を登録してください。

- 登録後、参加費の支払い欄が「未済」となりますが、特に操作しなくてかまいません。

- 画面下部に「ジュニアポスターの新規講演申込」ボタンが表示されますが、申込責任者以外は操作しないでください。

(3) 発表申込み(申込責任者のみ)

締切:2025年10月31日(金) 23:59 JST

※申込多数の場合、締切までに募集を打ち切る場合があります。

- 申込責任者はESJ73の各種申込フォームを開き、「非会員/ジュニアポスター」→「各種申込/変更/確認」の順に選び、ログインIDとパスワードを入力してログインしてください。

- ログイン後、画面下部に「ジュニアポスターの新規講演申込」ボタンが表示されます。クリックし、入力フォームに従ってポスター賞への応募の有無、現地参加の予定、発表タイトル、発表者全員分の氏名、所属等を登録してください。

- 入力内容を十分ご確認の上、申込みを行ってください。申込み締切後は、一切の登録内容の修正ができません。正誤表による修正も受け付けていません。締め切り前であれば、何度でも修正可能です。

- 複数の発表を登録する場合は、2の手順を繰り返してください。ただし、以下の点にご注意ください。

- 同一人物が複数の発表における「代表発表者」となることはできません。

- 同一団体からの発表のうち「ポスター賞へ応募する」を選べるのは2件までです。

(4) 要旨の登録(申込責任者のみ)

締切:2026年2月17日(火) 23:59 JST

研究の背景、目的、方法、結果、考察等を簡潔にまとめた発表要旨(日本語のみ、800字以内)をご登録ください。要旨については、過去の生態学会の発表を参考にご準備ください。

- 申込責任者はESJ73の各種申込フォームを開き、「非会員/ジュニアポスター」→「各種申込/変更/確認」の順に選び、ログインIDとパスワードを入力してログインしてください。

- 画面下部に「要旨登録」のボタンが表示されますので、入力フォームに従って登録してください。

(5) 大会プラットフォームへのポスターの登録(申込責任者のみ)

登録期間:2026年1月30日(金)~3月7日(土)23:59

作成したポスターはPDFに変換の上、大会プラットフォーム(オンライン発表用のウェブサイト)へアップロードしてください。

- 1月頃に 大会プラットフォーム へのログイン情報がメールアドレス宛に送信されますので、案内に沿ってログインしてください。

- 大会プラットフォームのホーム画面における「発表・プロフィールを登録する」を選び、ポスターとグラフィカルアブストラクト(後述)、必要に応じて説明動画をアップロードしてください。

(6) 参加のみの生徒、申込責任者以外の引率者等の参加登録(該当者各自)

登録期間:2026年1月6日(火)~大会当日まで手続き可能

発表のない生徒および引率者等の参加者は、大会プラットフォーム から各自で参加登録を行ってください。無料枠を超える引率者の方については、一般参加者として参加登録を行ってください。

ジュニアポスター発表にあたって

ポスターの準備

- ポスター形式は「A4横×4~5枚」または現地発表で一般的な「A0縦×1枚」とします。

- オンライン発表ではPDF形式でアップロードします。ファイルサイズは最大5MBまでです。ファイルが大きいと表示に時間がかかるため、1MB以下を推奨します。

- 現地発表で用いるポスターボードは、A0ポスターを縦向きで掲載できるサイズ(縦約210cm×横約90cm)です。ボードをはみ出して掲示することはできません。

- 発表言語は日本語を基本とし、英訳版を別途作成する場合は日英で規定枚数内に収まるように作成してください。

- 発表者全員分の研究への貢献内容をポスターに明記してください。下部や最後のページ等、目立たない位置でかまいません

- 研究内容を1枚の図で視覚的に表した「グラフィカルアブストラクト」(1200 pixel x 1200 pixel のJPEG画像)を必ず作成してください。

- イラストや図表、研究対象生物の写真など、なんでも構いません。聴衆に「発表を聞いてみたい」と思わせる、アイキャッチとなることが重要です。

- サムネイルとして表示されるため、あまり細かな文字や図表は避けてください。

- 発表タイトルは直下に別途表示されるため、グラフィカルアブストラクト中には含めないでください。

オンライン発表 (全員)

- ポスターのアップロードは申込責任者が行います。期限までに、大会プラットフォーム(オンライン発表用のウェブサイト)へポスターとグラフィカルアブストラクトをアップロードしてください。

- 説明動画も任意でアップロード可能です。現地参加しない場合はアップロードを推奨します。

- オンライン発表ではコアタイム(発表者が決まった時間に待機し、参加者からの質問にリアルタイムで対応する時間)はありません。直接説明したい場合には、各自でZoomなどのオンライン会議システムをご準備ください。

- 期間中、大会プラットフォーム上で待機する必要はありません。

- 参加者とは、コメント機能を使ってやりとりしてください(新たなコメントがあった場合、申込責任者へメールで通知されます)。

現地会場での発表 (希望者)

- 発表を行う生徒および申込責任者には、大会プラットフォームへのログイン情報が例年1月頃に参加登録アドレスへ送信されます。現地参加される方は、大会プラットフォームから自身の名札をあらかじめ印刷し、当日に必ず持参してください。ネームホルダーは会場に用意されています。

- ポスターは、3月15日(日)の開場(9:00を予定)から10:00の間に指定されたボードに掲示してください。ポスターの撤去は、同日の15:00までに行ってください。

- ポスターを貼るための画鋲は持参してください。例年、会場周辺の店舗では品薄になりますので、ご注意ください。

- 現地会場のコアタイムは以下の通りです。コアタイム中、発表者は自身のポスターの前で議論や交流を行ってください。

- 奇数ポスター(11:00~11:30、 12:00~12:30)

- 偶数ポスター(11:30~12:00、 12:30~13:00)

ポスター賞

- オンライン発表の期間中(2026年3月8~14日)にポスター賞の審査を行います。

- 2026年3月7日(土)23:59 JST までに大会プラットフォーム(らくらくカンファレンス)にアップロードされなかったポスターは、審査対象となりません。

- ポスターの記述を以下の5つの項目から審査し、最優秀賞・優秀賞を選出します。説明動画等は審査対象とはなりません。

- 研究の新規性・独自性

- 手法と解釈の適切さ

- データの質・量

- 論理の妥当性

- 情報を伝える工夫・配慮

- そのほか、豊かな発想や研究活動へのひたむきな努力が見られるポスターを対象に、審査員特別賞を数件選出します。

受賞ポスターの発表は、2026年3月15日(日)昼頃、現地会場での掲示・アナウンスおよびオンラインで行います

- 受賞者には後日、事務局より副賞が贈られます

- 賞状は、大会プラットフォームから各個人でダウンロードしていただけます(ダウンロード画面へのリンクボタンは、受賞発表後~数日以内に利用可能になります)

お問い合わせ

ジュニアポスターについてのお問い合わせは、大会公式ホームページの問い合わせフォームをご利用ください。

参考:研究への貢献の考え方

科学の分野では、研究成果の発表時にはオーサーシップと呼ばれる「誰がどのように研究に貢献したか」を明記するのが一般的です。これは、研究に関わった人々の役割を正しく伝えるための大切なルールです。

発表者(=ポスターや論文に名前が載る人)として認められるのは、次のような形で研究に貢献をした全ての人です。これらの貢献がある場合は、生徒のみでなく、顧問の先生や大学教員等外部の助言者も発表者に該当します。

- 研究テーマの立案・計画

- 実験・観察の実施、データの収集

- データの解析や統計処理

- 結果の解釈や考察

- 発表準備

- 特殊な設備の提供や技術的・学術的な指導

ジュニアポスターでは、各発表者がどのような役割を担ったかをポスターに明記することをルールとしています。発表者全員が、いずれかの項目に記載されるはずです。上記の貢献の分類はあくまで一例なので、研究実態に合わせて適宜変更して構いません。

いくつか具体的な例を見てみましょう。

例1:生徒A、生徒Bが研究テーマを立案し、顧問Xの助言を得て野外調査を実施。生徒C、生徒Dも野外調査に協力。

→ 4人の生徒と顧問教員の全員が発表者に該当

= 貢献の表記の例 =

研究の構想:生徒A、生徒B、顧問X

データの収集:生徒A、生徒B、生徒C、生徒D

データの解析・考察・発表準備:生徒A、生徒B例2:生徒Aが研究テーマを構想し、大学教員Yの技術指導のもとで実験を実施。生徒B、生徒Cが実験を手伝い、生徒Dは統計解析を担当。結果の考察や発表準備には顧問Xも加わった。

→ 4人の生徒、顧問教員、大学教員の全員が発表者に該当

= 貢献の表記の例 =

研究の構想・設計:生徒A

実験の実施:生徒A、生徒B、生徒C

統計解析:生徒D

結果の考察・発表準備:生徒A、生徒B、生徒C、生徒D、顧問教員X

技術的指導・設備提供:大学教員Y例3:生徒Aが研究テーマの設定から実験、考察、発表準備までを主体的に実施。顧問教員Xは部室の使用や機材の使用についての一般的なアドバイスを行った。

→ 生徒Aのみが発表者に該当。

= 貢献の表記の例 =

研究の構想・設計、実験、考察、発表準備:生徒A例4:生徒Aが実験・データ収集を担当し、大学教員Yが一部の解析と助言を提供。顧問教員Xは大学訪問時に付き添った。

→ 生徒Aと大学教員Yが発表者に該当。

= 貢献の表記の例 =

研究の構想・設計・実験・データ収集:生徒A

データ解析、結果の考察:生徒A、大学教員Yどの程度の「助言」や「手伝い」であれば発表者に含めるべきかに関しては、普遍的なルールはありません。ただ、一般的には「研究への知的貢献があるか」「研究の質に影響する貢献であるか」などが考慮されます。発表者に相当しないと判断される場合でも、「謝辞」として様々な支援や協力者への感謝の気持ちをポスター上に記載することもできます。

学会発表は、研究成果を伝えるだけでなく、自分たちの活動を客観的に評価する良い機会でもあります。研究成果にたどり着くまでにあった様々な周囲のサポートを振り返りながら、適切な発表者や謝辞への記載を議論・整理してみましょう。